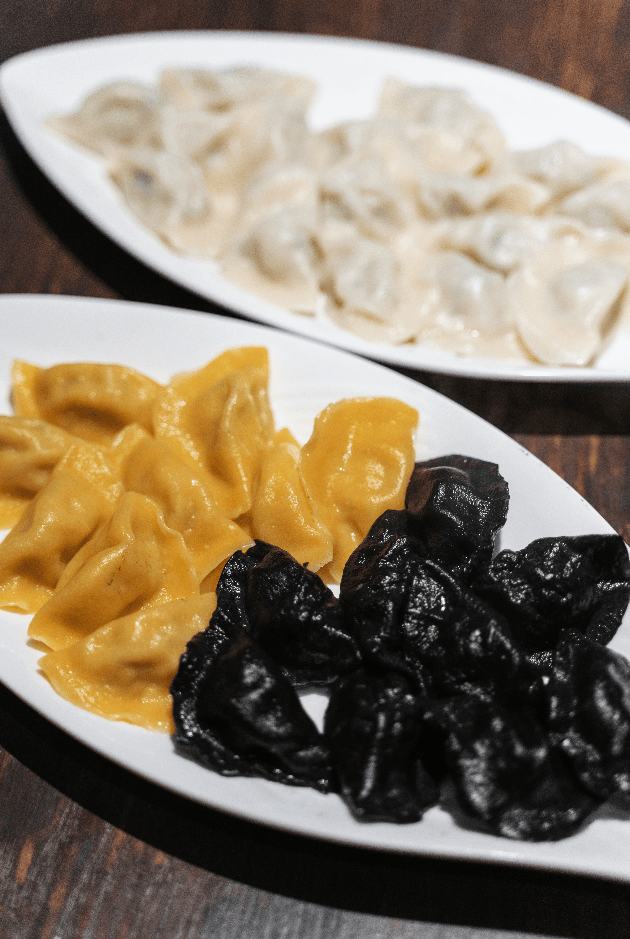

“在青岛顺兴楼宴会

最后上了一钵水饺

饺子奇小

长仅寸许

馅子却是黄鱼韭黄

汤是清澈而浓的鸡汤

表面上

还漂着少许鸡油

大众已然酒足饭饱

禁不住引诱

给吃得精光

连连叫好”

——梁实秋《饺子》

午后的团岛湾

海天一色

有冬游的老人

在防浪堤上热身完毕

扑腾一声跳下海

在海水中畅游

资料图/视觉中国

阳光就像银子洒向海面

波光连着阳光

荡漾开来

一大片海鸥

浮在海面上午休

远处

黄岛的岛屿轮廓分明

照样是黛青色的

一艘航船

发出悠远的汽笛声

声波遁入海天……

这船的鸣笛

让人想起

闻一多在青岛时

写的散文《青岛》

“ 在雾天里听见一种怪木牛的叫声,人说木牛躲在海角下,谁都不晓得在那(哪)儿……”

闻一多文中说的“怪木牛”, 便是青岛老大众说的海牛,其实是团岛灯塔上的雾笛鸣叫。

从团岛步行到栈桥

游人如织

思绪亦像海鸥翩翩飞舞

穿越时空

遇见20世纪30年代

客居青岛的大师们

由于一所大学

扎根于大学路生长

许多新文学名家

海洋学家、大学教授

与青岛结缘

在这般一个冬日

于水云间邂逅

寓居青岛的文化名人

看一看她们

在青岛怎样过冬天

……

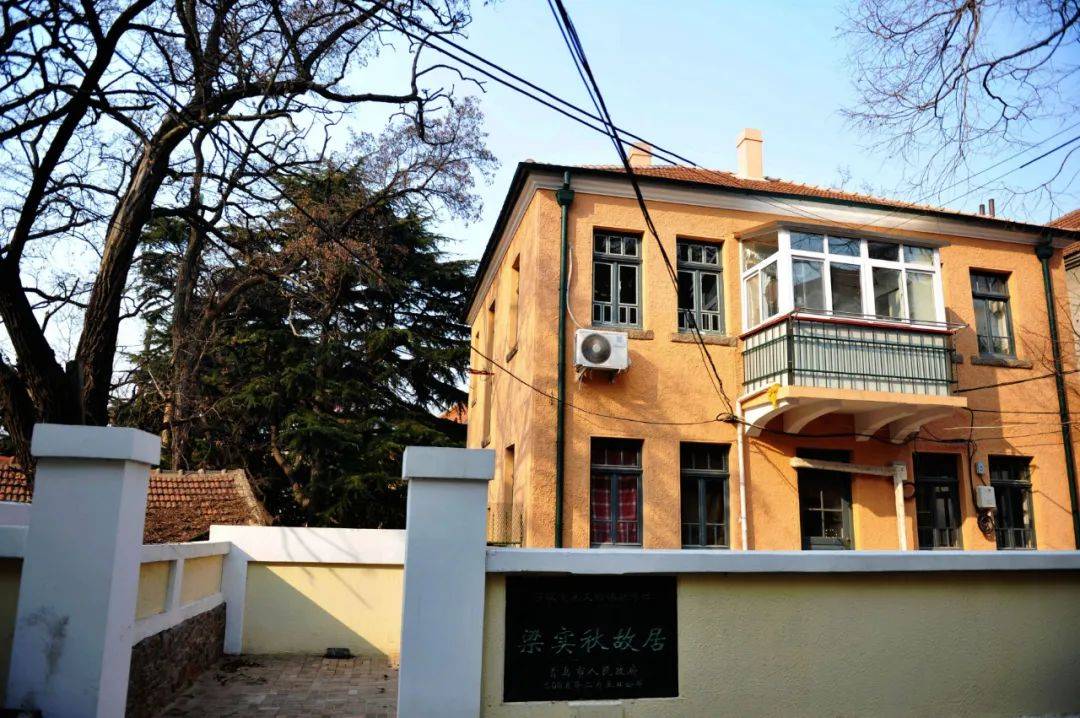

梁实秋:

难忘冬日青岛的美食

青岛

是 梁实秋心目中

民风淳厚的 “君子国”

真正令人流连

不忍离开的城市

人生漂泊之中的久居之地

叫作得上是

“ 春有百花秋有月

夏有凉风冬有雪”的好地区

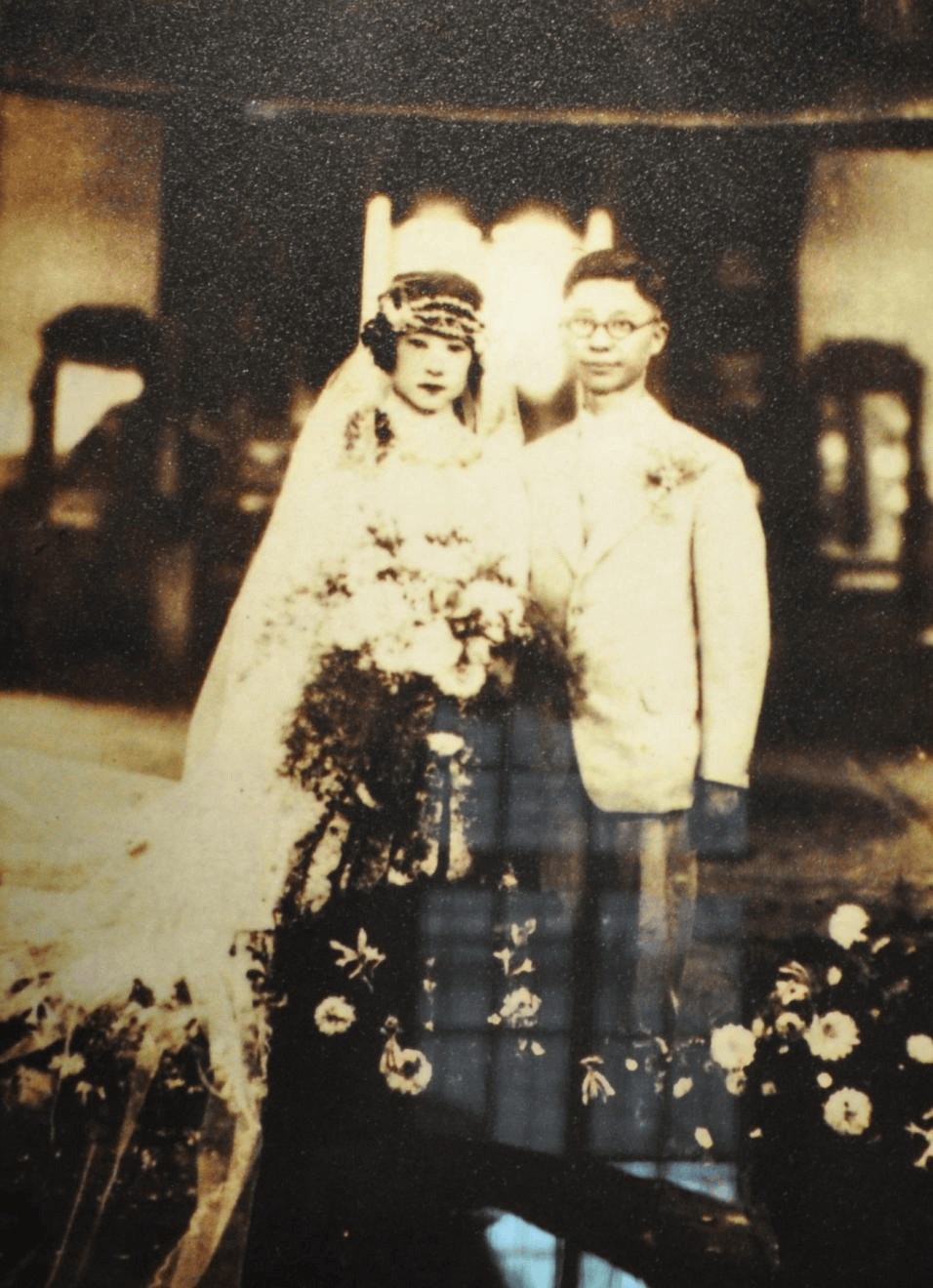

1930年8月,梁实秋来到青岛,在国立青岛大学(1932年改名为国立山东大学)执教,担任大学的 外文系专家兼图书馆馆长; 1934年8月,应胡适之邀,赴北京大学外文系执教, 离开青岛。

在山海之间的这座城市,给梁实秋留下了无数的美好记忆。

梁实秋对青岛有着深厚的感情,他曾在历数南北各地优劣长短后,说道: “我虽然足迹不广,但北自辽东,南至百粤,亦走过了十几省,窃以为真正令人流连不忍离开的地区应推青岛。”

萧疏白头不盈巅,梦里沧桑忆华年, 消逝的时光包裹着红瓦绿树的青岛,晚年的梁实秋不禁感叹:“悬想能够久居之地,乃作为缥渺之乡!”

梁实秋的夫人程季淑非常爱好在汇泉海水浴场洗海澡,她穿了游泳衣,招呼梁实秋下海踏浪,孩儿们更加是爱好在海水没过的沙滩上嬉戏。

一家人的欢声笑语,在海滩上被海风吹得很远。

孩儿在海水里玩倦了,就拿小铲子、小水桶,在沙滩上挖掘沙子,建构城堡。

有时, 挖出的沙子里,会有几个蛤蜊,而哪些被挖出的小螃蟹,快速地横行逃窜,惹得孩儿们一阵惊声尖叫。

梁实秋看着眼前这一幕,开怀大笑。 他和程季淑并排躺在沙滩上休憩,有时,会捉几个小螃蟹,丢到孩儿的小水桶里。

2024年7月的青岛第1海水浴场。图/视觉中国

梁实秋的女儿梁文茜

直至晚年都记得

在汇泉湾的海滩上

看到一只行走的空蚌壳

很惊奇地盯着空蚌壳

在沙滩上移动

原来,有一个小螃蟹住在空蚌壳里,把它当成为了家,行走时,就带着蚌壳跑。

梁文茜把这一段趣事,讲给mm梁文蔷听,梁文蔷“将信将疑,由于从来无见过这般有趣的小生物”。

这种寄居蟹生活在石头缝中的海水中,海岸的沙滩上,重点以螺壳为寄体,白白住着人家的房子,却不缴纳房租。

1933年,梁实秋和女儿梁文茜在青岛海滨公园留影。(梁文蔷女士供给)

周日的时候,梁实秋一家人就这般在海滩上消磨时光。

直到太阳快要下山, 在栈桥方向显现漫天霞光时,她们冲过淡水澡之后, 梁实秋左手拉着孩儿,右手拉着程季淑,在细软的沙滩上留下一串串脚印。

沿着海滨起伏的柏油马路,听着小鸟的啁啾,缓缓归。路边的绿化带中,一串一串的紫薇花,在夕阳的余晖中,微微晃动,更加明艳动人。

刚到青岛的那几个月,梁实秋和家人乘车去栈桥,步行到碧波荡漾的栈桥前端,观海,听潮。

1931年,经过大修之后的栈桥,更加迷人。在栈桥伸入海中的前端,修建了一座中百姓族传统风格的双层飞檐八角亭阁,名“回澜阁”。

回澜阁显现之后,梁实秋亦来过,“到尽端的亭子里乘凉”。

1931年

梁实秋一家搬入

鱼山路7号居住

(今鱼山路33号梁实秋故居)

这是一栋新造的楼房,四上四下,还有地下室,前院亦很宽敞。

房东王德溥是青岛人,拥有山东人特有的忠厚朴实的性格,房东房客相处得融洽。

梁实秋程季淑夫妇爱好花草树木, 需求房东在院子里栽几棵树。房东很爽快地答应了。

次日,王德溥带着他的儿子,押送了两大车树秧来了。挖坑,栽树,浇水,院子里栽了六棵樱花,四棵苹果,两棵西府海棠,空旷的小院里,顿时绿意盎然。

第二年春天

人间四月天

小院里满园春色

程季淑尤其欣赏 西府海棠。花未开时,花蕾红艳,似胭脂点点;盛开之时,娇艳欲滴,千朵万朵压枝低,极尽繁复绚烂之美。

樱花是双樱,层层叠叠粉红的花瓣,热烈又娴静。

苹果开花后,结出小小的绿色的苹果。到了初秋,苹果刚才变红,结果被顽皮的孩儿偷偷地摘了不少。

网络照片、图文无关/视觉中国

居家过日子

离不开油盐酱醋菜

梁实秋难免偶尔

亦承担起买菜的任务

时间长了

对膳食颇有科研的他

有了自己的观察与总结

青岛的海鲜齐备,种类应有尽有。

梁实秋有一次在大雅沟(大窑沟)的菜市场,以六元得鲥鱼一尾 。

“长二尺半有奇,小口细鱗,似才出水不久,归而斩成几段,阖家饱食数餐,其味之腴美 ,从未曾有”。

梁实秋认为

青岛的“菜蔬隽品也多”

“青岛的蒲菜

好似尤其粗壮

以做羹汤最为爽口”

“青岛一带的白菜

远销上海

短粗肥壮质地细嫩”

梁实秋认定的青岛白菜

应该是胶州白菜

叫作之“胶白”

远近闻名

梁实秋说:“青岛四年之中 ,咱们的家庭是火速乐的。”

妻子为他主持家务,招待客人 ,家中座上客常满,不仅教师,有些学生亦在他家同餐。

臧克家晚年在《致梁实秋先生》一文中说,在青岛时,有一次梁到闻一多的办公室去,闻不在,梁便在桌子上留下一张纸条 :“一多,下课后到我家吃水饺。”臧克家看了这张纸条,心想:这是最美、最快意的人生佳境了。

当时“酒中八仙”聚会常去的酒楼,一是顺兴楼,一是厚德福。

顺兴楼的厨师是烟台福山县的能手,手艺不错。顺兴楼的黄鱼水饺,让梁实秋食之难忘,以至于晚年居台湾后仍在回味。

当然

一个资深老饕

不可只接受当地美食

还要引领新潮流

将外区的美食引进来

做为老北京

梁实秋在异乡

仍不可忘记烤羊肉之香

碰巧一次

青岛的一家饭店

从北京运来冷冻羊肉片

梁实秋灵机一动

托人在北京

等支子运来后,梁实秋大宴宾客,命儿辈到寓所后山拾来松塔,敷在炭上,松香浓郁。

又托人从邻近的潍县买来刚采摘的鲜嫩大葱。葱白粗如高粱,斜切成片,细嫩而甜,烤肉佐以潍县大葱,真如锦上添花,吃得各位口齿留香,额头滴汗,相视而笑。

梁实秋还在文案中说到 柑香酒。

那是隆冬的一天,“我有一回偕友在汇泉闲步,在沙滩上走着走着累了,便倒在沙上晒太阳,和风吹着咱们的脸。全部沙滩属于咱们,无旁人,最后来了一个老人向咱们兜售他举着的冰糖葫芦。咱们在近处一家餐厅用膳,还喝了两杯古拉索(柑香酒)。”

这柑香酒是洋酒,美州的古拉索岛上特产柑橙,以此为原料制成的酒,闻名全世界。有了这杯柑香酒,“尽一日欢,永不可忘”。能够想见,在寒冷的冬日,喝一杯甘醇、浓烈的柑香酒,全身温暖。

20世纪30年代,在青岛能够喝到国内外的名酒,由此可见当时青岛的消费水平,亦能够看出当时青岛的国际化程度。

在青岛执教的4年,梁实秋为外文系学生开设《欧洲文学史》(大四,4个学分)、《莎士比亚》(大三,6个学分)、《西洋文学批评史》(大四,8个学分)、《戏剧选读》(大二,6个学分)等课程,给其他专业学生开设公共外语课。

梁实秋上课,永远是铃声未息已走进教室,坐下来就讲,不说一句没用的话。下课铃声一响,恰好讲到一个段落,铃声未毕,已步出课堂。

梁实秋来国立青大时仅有二十八岁,但已然是教授,月薪400元。他讲起课来滔滔不停,思维敏捷。他的讲课语言,生动又形象,智慧与谐趣,让课堂气氛非常容易。

梁实秋的课深受学生欢迎。学生王昭建回忆说:“他讲课紧凑而从容,质高而量足。有组织有层次、语言精确、形象,给人以深刻的印象……讲授莎士比亚课,全面地讲了莎翁,精讲了他的重点剧作。”

在臧克家眼中,梁实秋先生光彩照人。“面白而丰,夏天绸衫飘飘,风度翩翩”。他的衣袂翻飞的是青岛的海风,他的风度是青岛文化史上的风流一页。

山河岁月,青岛只是梁实秋人生的一个驿站。

他在这儿起始了翻译的征程。这是梁实秋翻译生涯中的一个重要时期,他翻译了《西塞罗文录》《约翰孙》《织工马南传》等著作,起始翻译《莎士比亚全集》,这是他一辈子中最重要的翻译工程的起点。

1931年春,胡适来青岛,与梁实秋、闻一多商谈翻译莎士比亚著作事,并在青岛大学做了“山东在中国文化里的地位”的讲演。

梁实秋与莎士比亚戏剧结缘,并不离不弃30数年,缘起胡适。亦能够这么说,是胡适这位“月老”的红丝线,将梁实秋与莎士比亚戏剧翻译绑缚在一块。

正是因为胡适的领导,父亲的鼓励,妻子的支持,梁实秋1930年起始着手翻译莎士比亚的戏剧,从1936年商务印书馆首次出版他译的莎士比亚戏剧8种,至1967年最后完成《莎士比亚全集》的翻译并出版。

梁实秋以一人之力,花费37年时间,完成为了《莎士比亚全集》的翻译任务,作为中国文学翻译史上的一起不朽丰碑。

梁实秋坦言:“我这一辈子有30年的工夫送给了莎氏,我自得其乐罢了。但亦有无形的报答,我从莎氏著作中,培养了一种人生态度,对世界万物抱有浓厚兴趣,对人间万象持理解容忍的心胸。”

晚年的梁实秋

对青岛念念不忘

他的书桌上有一瓶沙子

自青岛的海滩

他女儿送的

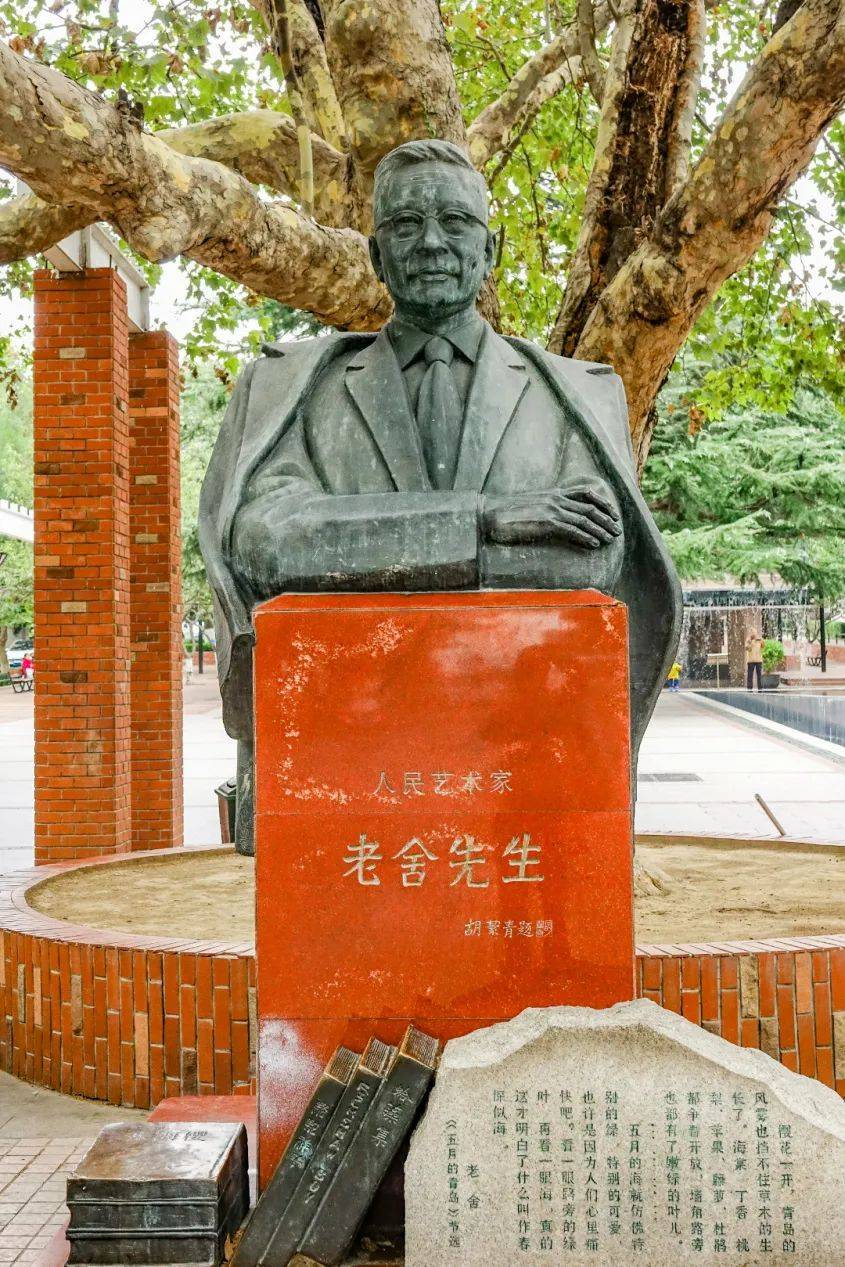

老舍:

冬日的青岛

包含无限生机

1934年9月

老舍辞去齐鲁大学

中文系教授一职

告别生活了四年的济南

乘坐火车到达青岛

他的生活

翻开了新的篇章

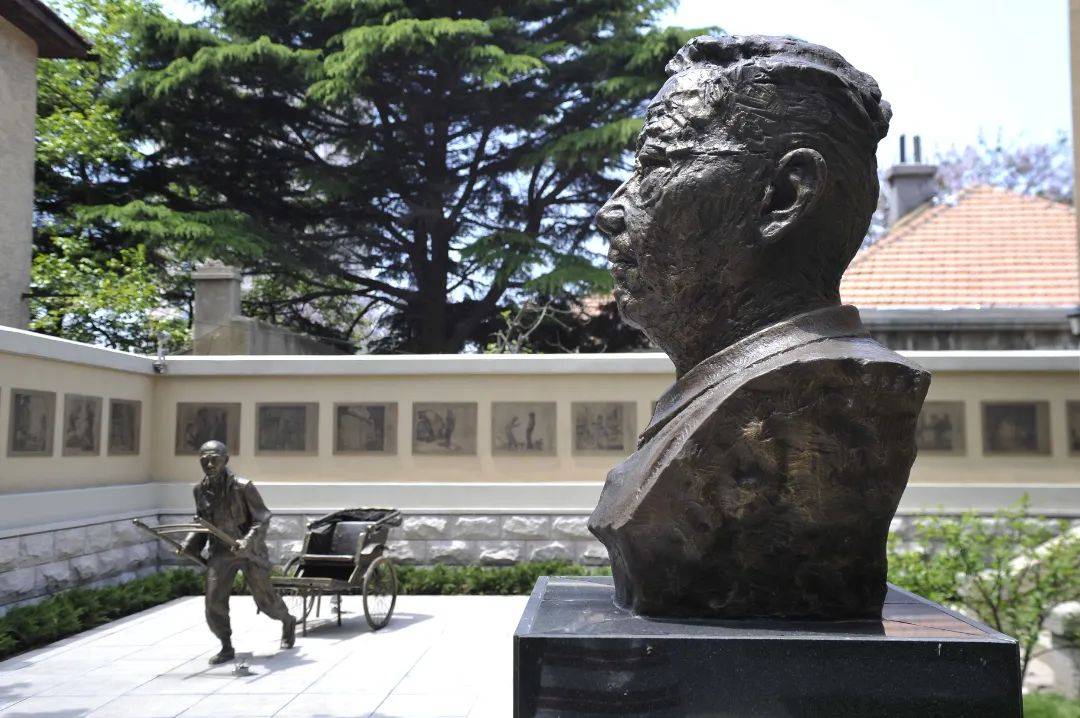

1936年老舍在青岛

老舍在青岛迎来创作高峰,其中包含中篇小说《我这一生》《老牛破车》《文博士》,更重要的是,老舍表率作《骆驼祥子》便是在青岛写的。

值得一提的是,老舍在青岛教育创作时期,出版的书《樱海集》《蛤藻集》,书名带有鲜明的青岛印记,山与海,樱花与栈桥,蛤蜊与海藻,青岛风物自动进入老舍的文学世界之中。

1935年12月至1937年8月,老舍整家住在黄县路6号,邻近山东大学,现门牌为12号。黄县路12号是老舍在青岛时最后一处住所,亦是独一保留下来的老舍故居。

2010年,青岛把老舍故居打导致骆驼祥子博物馆,由于《骆驼祥子》便是诞生在这栋小楼里。如今,黄县路上,四季皆有来此寻访参观的游客,已然成为青岛的一张文化名片。

1936年春天,山大的一位伴侣与老舍闲谈。伴侣谈到他在北平时曾用过一个车夫,这个车夫自己买了车又卖掉,如此三起三落,到末了还是受穷。

说者无意,听者有心。听了伴侣这几句话,老舍立即就说:“这颇能够写一篇小说。”

紧跟着,伴侣又说,有一个车夫被军队抓了去,哪晓得,转祸为福,他趁着军队移动之际,偷偷地牵走了三匹骆驼。

这两个车夫都姓什么,哪里人,老舍无问,但他记住了车夫与骆驼,“这便是骆驼祥子的故事的核心”。

每日夜晚,妻子胡絜青、女儿舒济、儿子舒乙枕着蓝色的波涛进入甜蜜的梦乡后,老舍便在一盏台灯下起始写作。

老舍写得很慢,每日落在纸上仅有一两千字,慢慢地把这个他命名为祥子的车夫和他的经历从心里掏出来。写作的时间虽然不是很长,但思索的时间很长,“笔尖上能滴流血与泪来”。

老舍写《骆驼祥子》,仍用老北京的方言,好友顾石君给老舍供给了许多北平白话中的字和词,平易的文字新鲜、生动,带着原汁原味的北平风情。

他有意放弃了以往的幽默风格,舍弃了语言上的俏皮,专心打磨小说情节, “即使它还未能完全排除幽默,可是它的幽默是出自事实本身的可笑,而不是由于文字里硬挤出来的”。

如今,咱们在黄县路12号骆驼祥子博物馆展示柜中,能够看到区别版本、翻译成区别语言的《骆驼祥子》。隔着80数年的时光,我仿佛看见老舍在一灯如豆的夜晚伏案写作,沉浸在创作的世界里。

老舍有一篇散文

写了青岛的四季

对青岛的冬天和包含的生机

以通达的文笔

娓娓道来

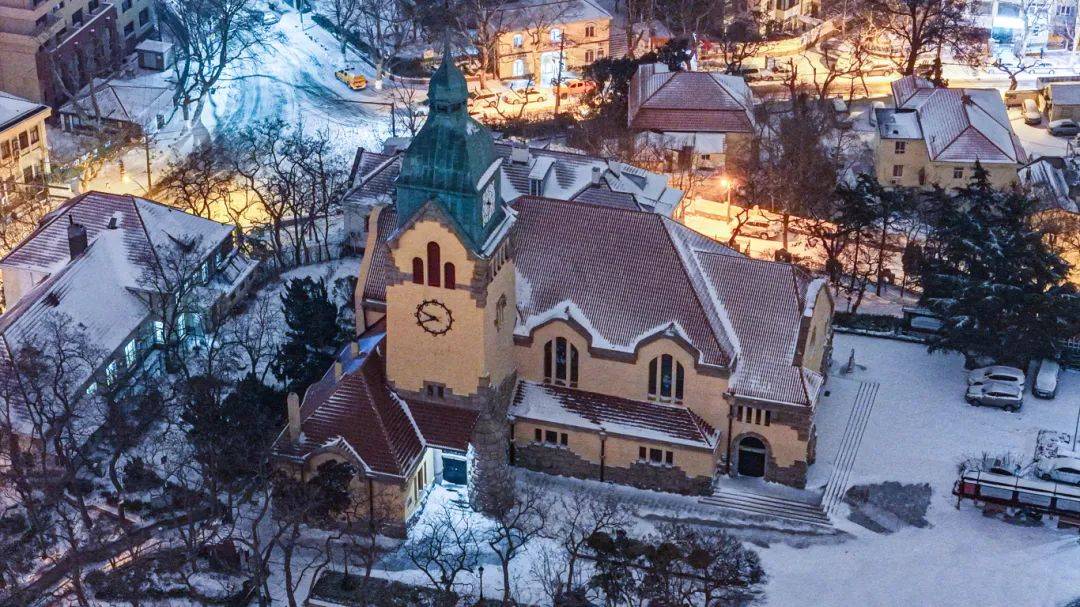

在《青岛与山大》一文中,他写道:“以尘沙为雾,以风暴为潮的北国里,青岛是颗绿珠。好似偶然的放在那黄色地图的边儿上。在这儿,能够遇见真的雾,轻轻的在花林中流转,愁人的雾笛仿佛像一种特有的鹃声。”

到了冬天

游人像潮水同样退去

把山海自然之美

交给咱们久住青岛的人

“雪天,咱们能够到栈桥去望那美若白莲的远岛;

风天,咱们能够在夜里听着寒浪的击荡。

便是不风不雪,街上的行人亦不甚多,到处呈现着严肃的气象,咱们亦能够吐一口气,说:这是山海的真面目。”

老舍爱好青岛的气候

尤其是冬天

他认为

“山大所表现的精神

是青岛的冬”

在寂寥之中

孕育着无限生机

“冬日寒风恶月里的寂苦,或亦仅有咱们的读书声与足球场上的欢笑可与相抗。”

“我常说,能在青岛住过一冬的,就有修仙的资格。咱们的学生在这儿一住便是四冬啊!她们不会在毕业时候都作为神仙——大概亦没人这般期望她们——可是她们的静肃态度已然养成为了。”

老舍在山大执教

整整两个学年

在青岛度过三个冬天

他热爱青岛

热爱山大

“咱们亦会自傲的说,咱们是在这儿纠正那有钱有闲来此避暑的那种奢华与虚浮的摩登,由于咱们是一群‘山东儿’——虽然是在青岛,而所表现的是青岛之冬。”

老舍融入了青岛,自豪地叫作是“山东儿”。这三个字,其实是一种山东精神,包括着山东人的淳朴与善良,大气与豪放,奋斗与自强。

在青岛,老舍和洪深、孟超、王余杞、臧克家、杜宇、刘西蒙、王统照诸先生常在一处,况且还合编过一个暑期小刊物。

这个“小刊物”名为《避暑录话》,《避暑录话》从1935年7月14日创刊,至本年9月15日停刊,每周一期,一共出了10期。

老舍和青岛的文人聚会时,亦要喝几杯薄酒的。

他写于1939年的《怀友》透露出这般的信息:“洪深先生在春天就离开青岛,孟超与杜宇先生是和我前后脚在七七以后走开的。多么可爱的统照啊,每次他由上海回家——家就在青岛——必和我喝几杯苦露酒。”

这苦露酒,便是即墨老酒,适合冬天饮用。这苦露酒,凝聚着老舍和他的伴侣们的友情。

1936年秋,台静农应山东大学代理校长林济青之邀,从厦门大学来到青岛,任国立山东大学中文系讲师。

在青岛,台静农与老舍、叶石荪、邓仲纯一见如故。

台静农来山大后住在青岛恒山路与黄县路路口(此刻的黄县路19号),与老舍比邻而居(黄县路12号)。老舍比台静农大三岁,两人相见恨晚,性格脾气合得来,又都爱好小酌几杯,于是,成为了文友和酒友。

台静农在《我与老舍与酒》里记载了与老舍的交往之初——

“我初到青岛,是二十五年秋季,咱们第1次见面,便在这般的秋末冬初,先是久居青岛的伴侣请咱们吃饭。夜晚,在一家老饭庄,室内的陈设,像北平的东兴楼。

他给我的印象,面目有些严肃,亦有些苦闷,又有些世故;

偶然冲出一句两句笑话时,不仅大众哄然,他自己亦‘嘻嘻’地笑,这又是小孩样的天真呵。”

台静农笔下的老舍,接近老舍性格的画像。这般一副肖像画,拉进了与今天读者的距离,读老舍的经典,品老舍的人生,感觉很亲近。

因为老舍的热情和热情,台静农火速就融入青岛。

晚年台静农流寓台湾孤岛,这般回忆在青岛饮酒一事:“咱们便厮熟了,常常同几个伴侣吃馆子。”寒风呼啸的冬日,她们在青岛的小酒馆喝即墨老酒。

在台静农的记忆中,即墨老酒的颜色和气味,那样分明——

“黄色,像绍兴的竹叶青,又有一种泛紫黑色的,味苦而微甜。据述同老酒同样的原料,故叫做苦老酒,味道是很好的,不在绍兴酒之下。直到此刻,我想到老舍兄时,便会想到苦老酒。”

1936年12月,一个彤云密布的傍晚,晚来天欲雪,能饮一杯无?老舍忽然跑到台静农的寓所,说有一家新开张的小馆子,卖北平的炖羊肉,味道鲜美,呼朋唤友,一同前去品尝。

她们兴冲冲地走在青岛的小巷,意气风发地谈论着诗文。

台静农对老舍的穿着感兴趣,留下了老舍在青岛冬天的服饰:“于是同石荪、仲纯两兄一块走在马路上,我暗里欣赏着老舍的皮马褂,确实长得能够,几乎长到皮袍子一大半,我在北平中山公园看过新元史的作者八十岁翁穿过这么长的一件外衣,他这一身要算是第二件了。”

台静农在回忆文案说到的“新元史的作者八十岁翁”,是中国近代史学家柯劭忞,他是胶州人,于经史、诗文、金石、历算等方面均有精深的造诣,被后人誉为“钱大昕后第1人”。

这天,老舍、台静农、邓仲纯(两弹元勋邓稼先的伯父)、叶石荪在平度路新开的小馆子,吃羊肉,畅饮即墨老酒。

即墨老酒饮用时,须加热,放上几片姜,风味更佳。

三五知己,在大雪纷飞的冬夜,饮着即墨老酒,谈着学林轶事和文坛掌故,脸红耳热,开怀大笑。

这般的场景,令台静农终生难忘,在动荡不安的大时代,在青岛的小酒馆里萍聚,可得浮生稍许悠闲,亦会抵御一季的风寒。

这次雅聚之后

老舍有不祥的预感

“苦露

难道这酒名的不祥

遂使咱们有这长别离么?

……

日本军阀不被打倒

咱们的命都难全

还说什么

伴侣与苦露酒呢?”

1937年

卢沟桥事变爆发

日本起始全面侵华

在这般的大背景下

什么样的美酒

亦都是一杯苦露

日本侵略者

第二次侵占青岛

在青岛的文化名人

纷纷南下

投入到抗战大潮中

……

在栈桥伫立良久

哪些大师的身影模糊了

渐渐化为鸥浪

翔集的海鸥

是天空中的海

海鸥的舞动翅膀

有了霞光

扩散夕阳的余晖

天空中

一轮夕阳正要沉入海面

把火红投影于

蓝色如锦缎的海面

文化名家的经典作品

是一片永恒的海

正如眼前的海同样迷人

哪些远去的大师们

化为胶州湾上空

璀璨的星辰

熠熠生辉

天上的星辰

人间的灯火

星光与灯光在海岸线流转

保护着

这座宜居之城的安定

……

组图/视觉中国

--------------------

●文/刘宜庆

●责任编辑:网友投稿陈小小

●一级审核:姚佳

●二级审核:董磊

●三级审核:卢立程返回外链论坛: http://www.fok120.com,查看更加多